中文域名:兴国县文化馆.公益

兴国篆刻

简介

兴国端戏,又称蚊帐戏,是流传在兴国樟木、东村、长冈等潋水东河两岸具有悠久历史的民间传统戏曲。在老幼寿诞、婚丧喜事、佛法庙会、春节元宵等民俗活动中,都会有端戏演出。

兴国端戏,具有悠久的历史。其历史渊源与提线木偶大致相同,坊间流传有:“陈平先师做傀儡,汉旨天下保万民”的说法。在千百年的流传、演变中,逐渐形成为一个独具特色的支派。相传,某年间,宫庭举行一次文艺会演,各执事杂役均需拿出节目参赛。其中,有一位“伙头军”,仓促间只能一人独自演出,于是手端木偶,集生旦净末丑包括乐队于一身,竟然大获成功。故端戏艺人称自己的祖师为“伙头军”。由于端戏艺人集各表演行当于一身,且“民以食为天”,伙头师傅不做饭,其它人就要饿肚子,所以,历来都把端戏称为“戏王”,端戏师傅一登台,其它门类的艺人都要停锣歇鼓,让其先行演出。端戏在兴国,己有很长的历史,据长冈乡石燕村年逾八旬的邓承蕊师傅家传已有四、五代的情况来看,端戏在兴国至少已有百余年。

兴国端戏除具有木偶戏的一般特点外,还有其独特的艺术个性。端戏设备简单,人员精干,一个艺人一副戏担,不管大戏小戏、文戏武戏,生旦净末丑,吹打弹唱耍,全靠一个人手、脚、口、舌并用,十指灵活调度完成。端戏剧目丰富,文学性强,题材有人情戏、公案戏,宫廷戏、武侠戏,也有长书大传本的历史戏,此外还有艺人自编、口口相传的讲书本。其音乐大都唱西皮快慢板、二黄等祈阳腔,风格雅致、古朴、纯真,自成流派;它集民间文学、木偶表演、戏剧曲艺、雕塑绘画等艺术形式于一体,且艺人身兼数职,表演形式极富特色,具有很高的艺术和民俗文化价值。

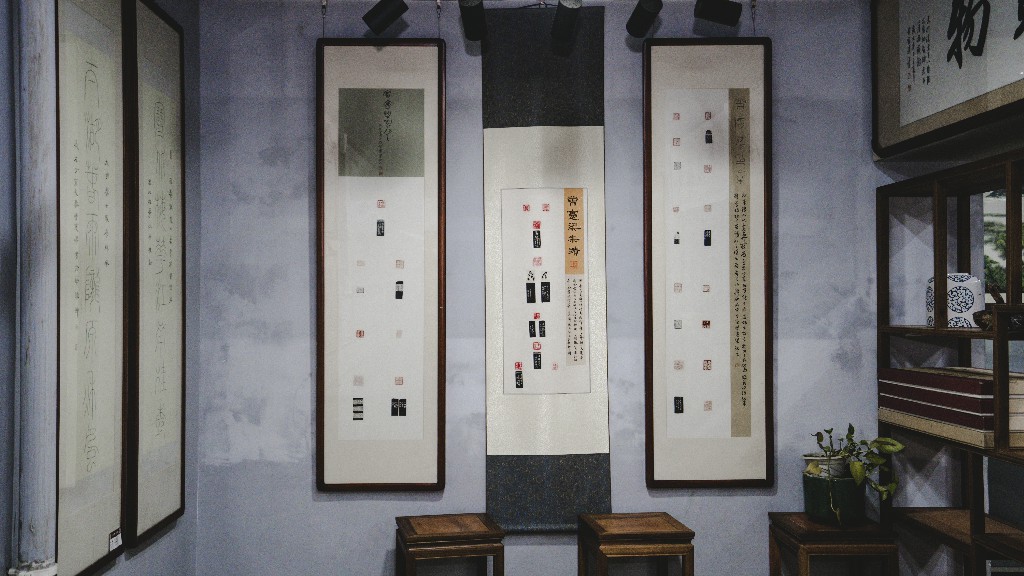

兴国篆刻,是流传在兴国地域刊刻技术的总称。它以石材、竹木等为主要原料,以刻刀为主要工具,以汉字为表象的并由中国古代印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻技术。在兴国广为流传,至今至少也有200多年的历史了。

兴国篆刻在其发展的历史脉络上,有着明显的风格倾向,前期主要是为刻板印刷而作,后期多为艺术或实用刻章。和其他地方的篆刻一样。具有既强调中国书法的笔法、结构,也突出了镌刻中自由的艺术表达,于方寸之间施展技艺,抒发情感,深受文人及普通民众的喜爱。

兴国篆刻是兴国传统文化的宝贵资源,有着不容忽视的历史、文化、科学价值。它携带着的多层次文化信息,是古代印刷术历经沧桑而幸存的活标本,它表现了传统文化中虚实相生、阴阳合一的审美取向,把传统文化的核心理念表达得淋漓尽致,是重要的特征。

兴国篆刻,是勤劳智慧的兴国人民将艺术与技术完美结合的成功例证,是民族信仰、精神与情感、亲和力和凝聚力的特殊艺术载体,也是人际交往和学术、艺术交流的有效方式,有着对人物和书画作品的凭信和品鉴作用以及很高的审美、收藏价值。

历史渊源

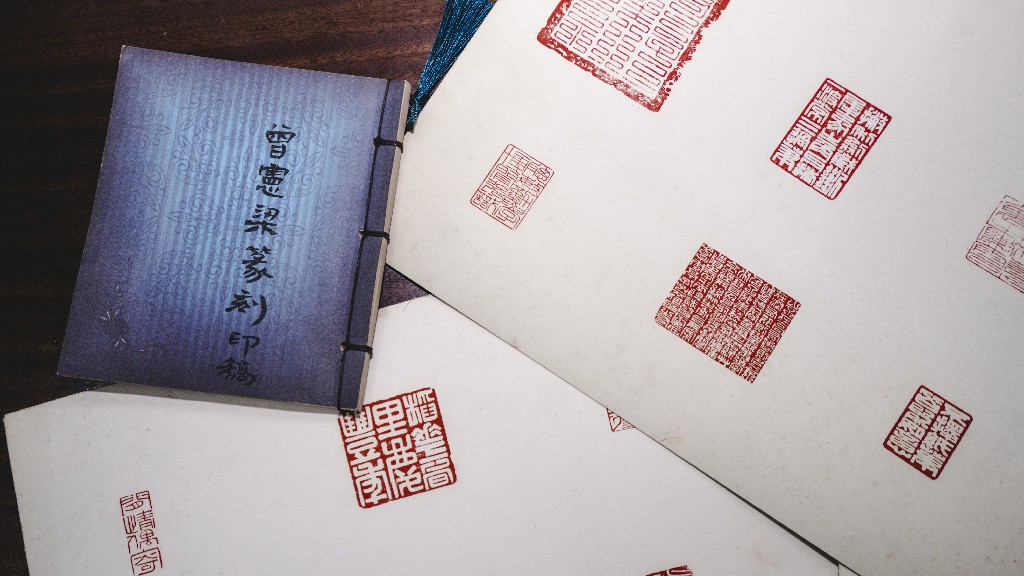

兴国篆刻,是流传在兴国的篆刻艺术的总称。是一种特有的传统技艺,迄今已有二百余年的悠久历史。早在清末及民国初年,兴国即有天元石印局、真美、集文、集美等数家篆刻店铺,影响遍及于都、泰和等周边邻县。当初,主要是采用石印术,承印家谱等书籍。而篆刻,乃是其中最重要的环节之一。随着时代发展,石印,逐渐为铅印所取代,但其中的篆刻部分,却作为一种特殊技艺留存下来,并向刊刻印章等实用工艺方向发展,并在兴国生根开花。其中最具代表性的,当数钟能仪父子开办的“瑞文”篆刻社。钟能仪之父钟瑞海从小在当时最有名气的“天元石印局”为徒,得其真传,篆刻技艺精湛,名噪一时。石印技艺衰落后,钟瑞文即独自开店,专攻篆刻,事业有成。其子钟能仪秉承父业,从事篆刻艺术己近七十载,其儿、孙三代至今仍以篆刻为业,并发展为三家各自独立的刊刻社,成为兴国篆刻业的翘首,享有很高的声誉。他们的作品从一个侧面记录了兴国的历史沧桑和普通百姓百年来的生活情趣。

兴国端戏,又称蚊帐戏,是流传在兴国樟木、东村、长冈等潋水东河两岸具有悠久历史的民间传统戏曲。在老幼寿诞、婚丧喜事、佛法庙会、春节元宵等民俗活动中,都会有端戏演出。

兴国端戏,具有悠久的历史。其历史渊源与提线木偶大致相同,坊间流传有:“陈平先师做傀儡,汉旨天下保万民”的说法。在千百年的流传、演变中,逐渐形成为一个独具特色的支派。相传,某年间,宫庭举行一次文艺会演,各执事杂役均需拿出节目参赛。其中,有一位“伙头军”,仓促间只能一人独自演出,于是手端木偶,集生旦净末丑包括乐队于一身,竟然大获成功。故端戏艺人称自己的祖师为“伙头军”。由于端戏艺人集各表演行当于一身,且“民以食为天”,伙头师傅不做饭,其它人就要饿肚子,所以,历来都把端戏称为“戏王”,端戏师傅一登台,其它门类的艺人都要停锣歇鼓,让其先行演出。端戏在兴国,己有很长的历史,据长冈乡石燕村年逾八旬的邓承蕊师傅家传已有四、五代的情况来看,端戏在兴国至少已有百余年。

兴国端戏除具有木偶戏的一般特点外,还有其独特的艺术个性。端戏设备简单,人员精干,一个艺人一副戏担,不管大戏小戏、文戏武戏,生旦净末丑,吹打弹唱耍,全靠一个人手、脚、口、舌并用,十指灵活调度完成。端戏剧目丰富,文学性强,题材有人情戏、公案戏,宫廷戏、武侠戏,也有长书大传本的历史戏,此外还有艺人自编、口口相传的讲书本。其音乐大都唱西皮快慢板、二黄等祈阳腔,风格雅致、古朴、纯真,自成流派;它集民间文学、木偶表演、戏剧曲艺、雕塑绘画等艺术形式于一体,且艺人身兼数职,表演形式极富特色,具有很高的艺术和民俗文化价值。

兴国篆刻,是流传在兴国地域刊刻技术的总称。它以石材、竹木等为主要原料,以刻刀为主要工具,以汉字为表象的并由中国古代印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻技术。在兴国广为流传,至今至少也有200多年的历史了。

兴国篆刻在其发展的历史脉络上,有着明显的风格倾向,前期主要是为刻板印刷而作,后期多为艺术或实用刻章。和其他地方的篆刻一样。具有既强调中国书法的笔法、结构,也突出了镌刻中自由的艺术表达,于方寸之间施展技艺,抒发情感,深受文人及普通民众的喜爱。

兴国篆刻是兴国传统文化的宝贵资源,有着不容忽视的历史、文化、科学价值。它携带着的多层次文化信息,是古代印刷术历经沧桑而幸存的活标本,它表现了传统文化中虚实相生、阴阳合一的审美取向,把传统文化的核心理念表达得淋漓尽致,是重要的特征。

兴国篆刻,是勤劳智慧的兴国人民将艺术与技术完美结合的成功例证,是民族信仰、精神与情感、亲和力和凝聚力的特殊艺术载体,也是人际交往和学术、艺术交流的有效方式,有着对人物和书画作品的凭信和品鉴作用以及很高的审美、收藏价值。